■ Fw190F−9(Airfix1/72) 制作1■

キットは1/72エアフィックス旧版Fw190Fで、高校生の頃からの思い入れのあるアイテム。 1977年製で当時としては珍しいF型として発売された。内容もまたマニアックなパーツ構成で、ハセ2代目が出るまで長らくこのスケールでベスト・キットとして君臨した。 とは言えパーツの精度はエア印なので、まともに仕上げようとすると結構大変。当時の腕ではキットに遊ばれるだけなので何度仮組み→箱詰めを繰り返したことか。(笑) あれから四半世紀が経ち、最近勢いの有る赤箱シリーズで待望の新版も出たことだし、ここはひとつ新旧並べてニンマリしてみたいと満を持して?製作開始。(制作期間2015/9〜2016/8) |

|

|

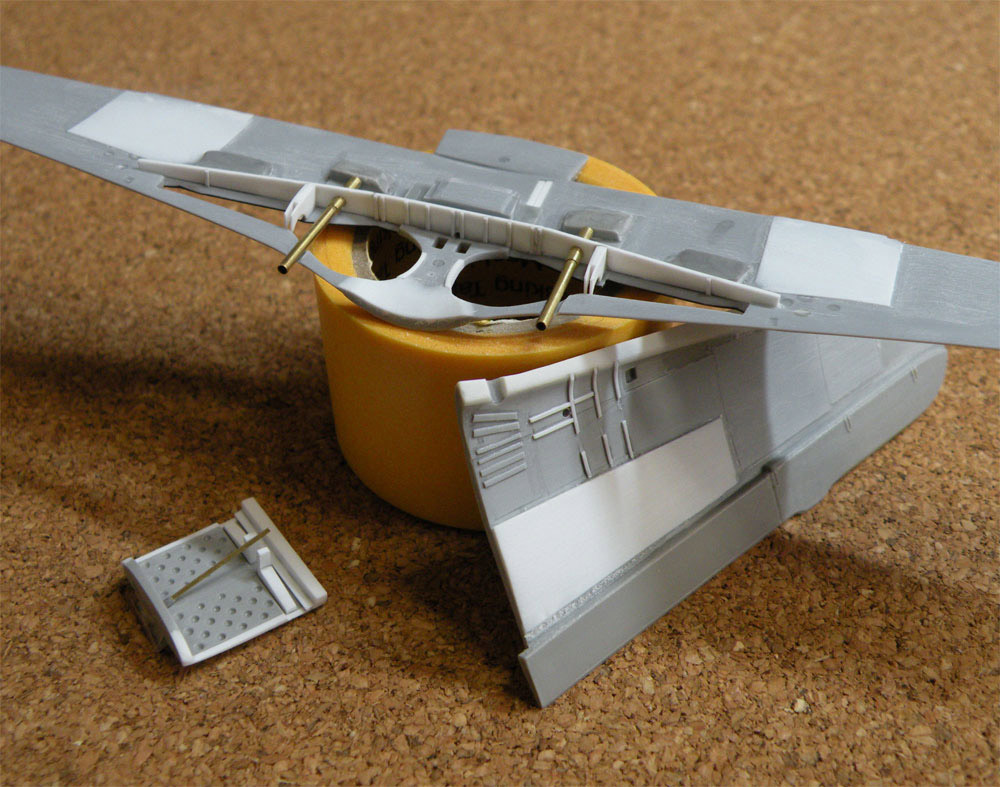

先ずは主翼から。私の知る限り本キットの作例は素組みばかりだが、主翼を弄ってみて納得。(笑) |

|

薬莢排出口パネル中央部は排気管へ向かって傾斜しているが、その始点は排出口前辺りと数多のキットの刷り込みでそう思い込んでいた。 |

|

珍しく脚収容庫の細部工作をしてみる。 |

|

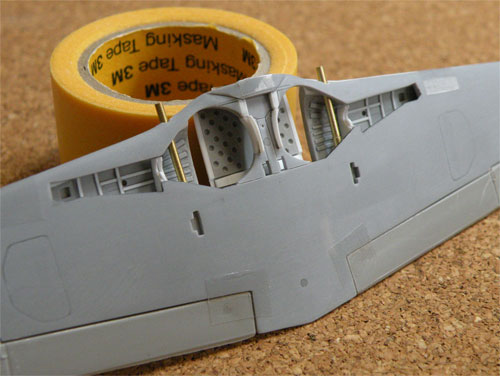

脚収容庫の細部工作が出来たところで次は胴体。 |

|

また、側面から見て上面のアウトラインやや前下がりに、カウル上部のヒンジのラインは基軸に対してほぼ平行、さらに弾道溝内側ラインはMG17(7.92mm)→MG131(13mm)に機銃換装に伴う位置変更で弾道溝の途中からせり上がり、外側ラインは基軸に対してほぼ平行。 |

|

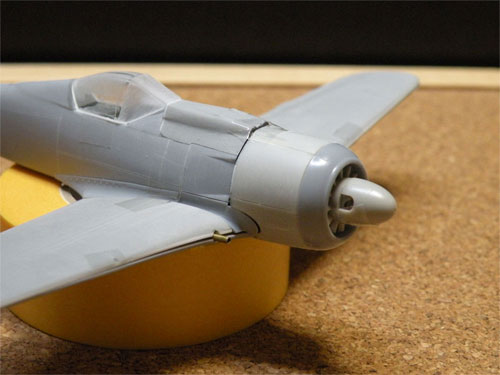

仮十の字にしてみると....カウルが一回り小さいなあ。 |

|

エアのパーツに手を入れるのも面倒なのでハセ2代目を流用。 |

|

一の字。 |

|

マーキングはSG2、W.Nr.440401、<○+−の予定だが、本機はMG131ガンカバー側面のバルジは無いようだ。 |

|

排気管部のエラの張り出しがキモ。 |

|

胴体後部の変形がひどいので、胴体中央部と後部の接合部分に鋸を入れ矯正。 当然、水平尾翼の位置が左右非対称になるので潔く削り、ついでに垂直尾翼全体の厚みをソリモ的にスパッと削り込む。 |

|

また、カウル取りでハセを1機潰しているので、水平尾翼&取り付け部も流用。 |